오늘 우리 부부는 오랜만에 대전역 부근으로 나들이를 떠났다. 중앙시장 부근에 차를 주차해두고 대전아트시네마에서 [행복한 라짜로]를 보았고, 중앙로역 부근에 있는 오래된 식당에서 두부 두루치기와 부추전을 먹은 후 다시 차를 몰아 집으로 돌아왔다. 대전역에서 세종시까지 오는 길은 차로 운전하면 대략 50분 정도 걸리는데, 대전 지역에서 가장 오래된 지역인 대전의 동쪽 끝에서 출발하여 입주가 시작된지 10년이 채 되지 않은 서쪽 끝 세종으로 오는 길은 몇십년의 세월을 단 몇십분만에 축약해서 경험하는 듯한 착각을 불러 일으킨다. 대전의 도시개발이 대전역을 중심으로 한 동쪽의 구도심을 그대로 방치해 둔 채 서쪽으로 옮겨가며 이루어졌고, 대전 내에서 가장 신도시라고 할 수 있는 도안과 반석의 바로 왼쪽에 세종시가 또다시 새로 만들어졌으니, 어쩌면 그런 경험이 아주 틀렸다고도 할 수 없는 셈이다.

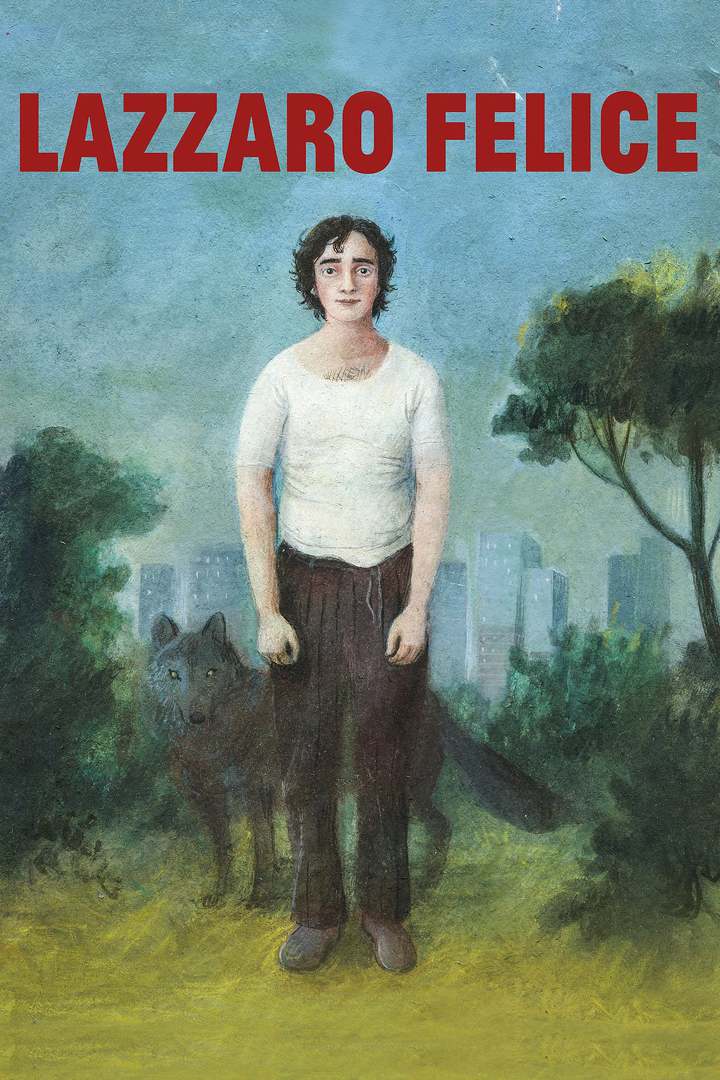

[행복한 라짜로]를 보면서도 이와 비슷한 체험을 할 수 있었다. 이 영화는 우리가 흔히 ‘마술적 리얼리즘’이라고 부르는 경험이 가능한 작품이다. 소작농들을 착취하는 농장주와 주인공 라짜로를 착취하는 농부들, 그리고 아무도 착취하지 않는 라짜로의 모습이 영화의 전반부를 채운다. 근대적인 방식의 착취가 죄책감 없이 이루어지는 작은 지옥에서 라짜로는 타인을 의심하지 않고 있는 그대로 받아들이는 그저 선한 존재로 존재한다. 농장주의 아들과 우애를 맺은 후 라짜로의 일상에는 미묘한 균열이 발생하는데, 그의 새로운 친구가 작은 소동을 일으키며 영화의 전반부는 작은 지옥의 갑작스러운 종말로 마무리된다. 라짜로가 사고를 겪은 후 다시 깨어나면서 시작되는 영화의 후반부는 조금 더 크고 현대적인 지옥의 모습을 전시한다. 농장주로부터 착취당하던 농부들은 차가운 도시에서 조금 더 크고 세련된 시스템에 여전히 착취당하는 한편, 마찬가지 방식으로 자신보다 약한 존재를 착취하고 있었다. 농부들을 착취하던 근대적 귀족 역시 은행과 자본이라는 현대 자본주의의 전도사에 착취당하는 존재로 살아간다. 지옥을 살아가기 위해 인간성을 버려야 했던 이들의 눈 앞에 몇십년 전과 똑같은 모습의 라짜로가 나타났을 때, 성자로 현현한 그의 존재를 알아본 이는 시골마을에서 성자의 그림에 입을 맞추던 여자 한 명 뿐이었다. 영화의 후반부는 성자 라짜로의 수난과 기적을 리얼리즘의 색채 안에 담아내며 영화를 다른 차원으로 승화시킨다. 먹고 먹히는 나선의 지옥도에서는 성자를 알아보는 것조차 쉽지 않다. 이토록 갸날픈 영혼을 지닌 현대의 이웃들에게 라자로는 결코 절망하거나 분노하지 않는다. 그들이 보이지 않는 곳에서 그들을 위해 눈물을 흘려주고, 착취의 시스템에 포섭되어 약자를 내치는 위치에 서버린 교회에서 음악을 훔쳐내어 공기 중에 흩뜨려 주며, 수난의 십자가를 기꺼이 떠안으며 모두를 위해 고통을 감수한다. 라짜로의 존재는 세상을 대신 바꾸어주는 영웅이 아닌, 세상을 위해 대신 울어주는 성자의 모습 그 자체다.

이 영화를 보는 내내 테오 앙겔로풀로스의 1988년작 [안개속의 풍경]이 떠올랐다. 아빠를 찾아 그리스의 거친 현실 이곳 저곳을 떠도는 어린 남매의 순례기는 이 영화를 처음 보던 당시 중학생이었던 나에게 커다란 충격을 안겨 주었는데, 이 영화가 한없이 아름다운 곳이라고만 생각했던 그리스의 뒷골목을 날 것 그대로 보여준 것처럼 [행복한 라짜로]는 [콜 미 바이 유어 네임]에서 보여지는 것처럼 한없이 아름다울 것만 같았던 이탈리아라는 나라에 깊숙히 자리잡은 절망을 날 것 그대로 보여준다는 점에서 우선 두 영화의 공통점을 찾을 수 있다. 하지만 이보다 더 중요한 교차 지점은 두 영화 모두 지독한 절망 속에서도 결코 꺾이지 않는 절대적인 희망의 존재를 무척 영화적인 방법으로 아름답게 보여준다는 점이다. 우리는 늘 신에게 기도한다. 기도 속에서 오늘을 살아가는 자신의 안위를 부탁한다. 하지만 이와 반대로, 오늘을 살아가는 우리의 삶 속에 신을 들일 준비가 되어 있는지에 대해서는 기도 중에 거의 생각하지 않는다. 굳이 기독교적 세계관을 상정하지 않더라도, 라짜로처럼 깨끗한 영혼이 우리 주변에 있다면, 우리는 그에게 빵 한조각을 떼어 내어 줄 수 있을 정도의 넉넉함을 가지고 있을까. 끊임없이 그의 이름을 불러대며 잡일을 시키지는 않을까. 내 마음에 낀 때를 다시 한번 들여다보게 되는 영화다. 올해 남은 기간동안 어떤 영화를 더 보게 될지 알 수 없지만, 그와 상관없이 이 영화는 올해 최고의 영화로 기억될 것이다.